Der Bosch-Kreis

“

Der will ein Staatsmann sein und weiß doch nicht, was Gerechtigkeit ist

so urteilte Robert Bosch 1933 gleich nach seinem ersten Zusammentreffen mit Adolf Hitler.

Obwohl Bosch ein Gegner der NS-Diktatur blieb, musste sich das Unternehmen mit dem Regime arrangieren. Gleichzeitig setzte er sich für Verfolgte des Unrechtssystems ein. Mit seiner Rückendeckung gründete eine kleine Gruppe enger Mitarbeiter den sogenannten Bosch-Kreis, der den Widerstand gegen Hitler unterstützte und jüdischen Mitarbeiter:innen und anderen vom Regime Verfolgten half.

Zu dem Kreis gehörten Persönlichkeiten wie Theodor Bäuerle, Albrecht Fischer, Paul Hahn, Willy Schloßstein, Unternehmenschef Hans Walz sowie Carl Friedrich Goerdeler. Der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister koordinierte seit 1937 unter dem Deckmantel eines Beratervertrags die Untergrundaktivitäten des Bosch-Kreises.

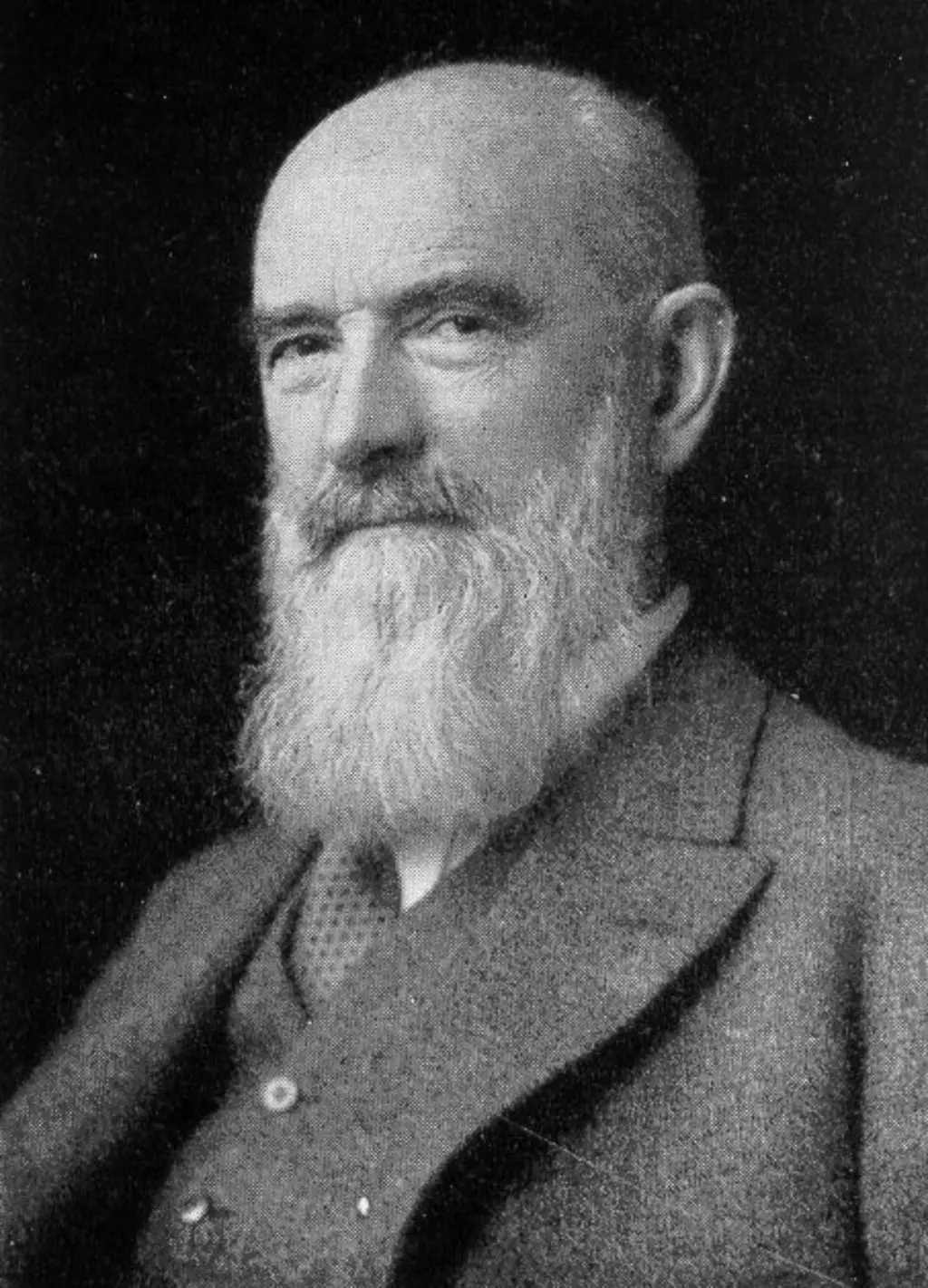

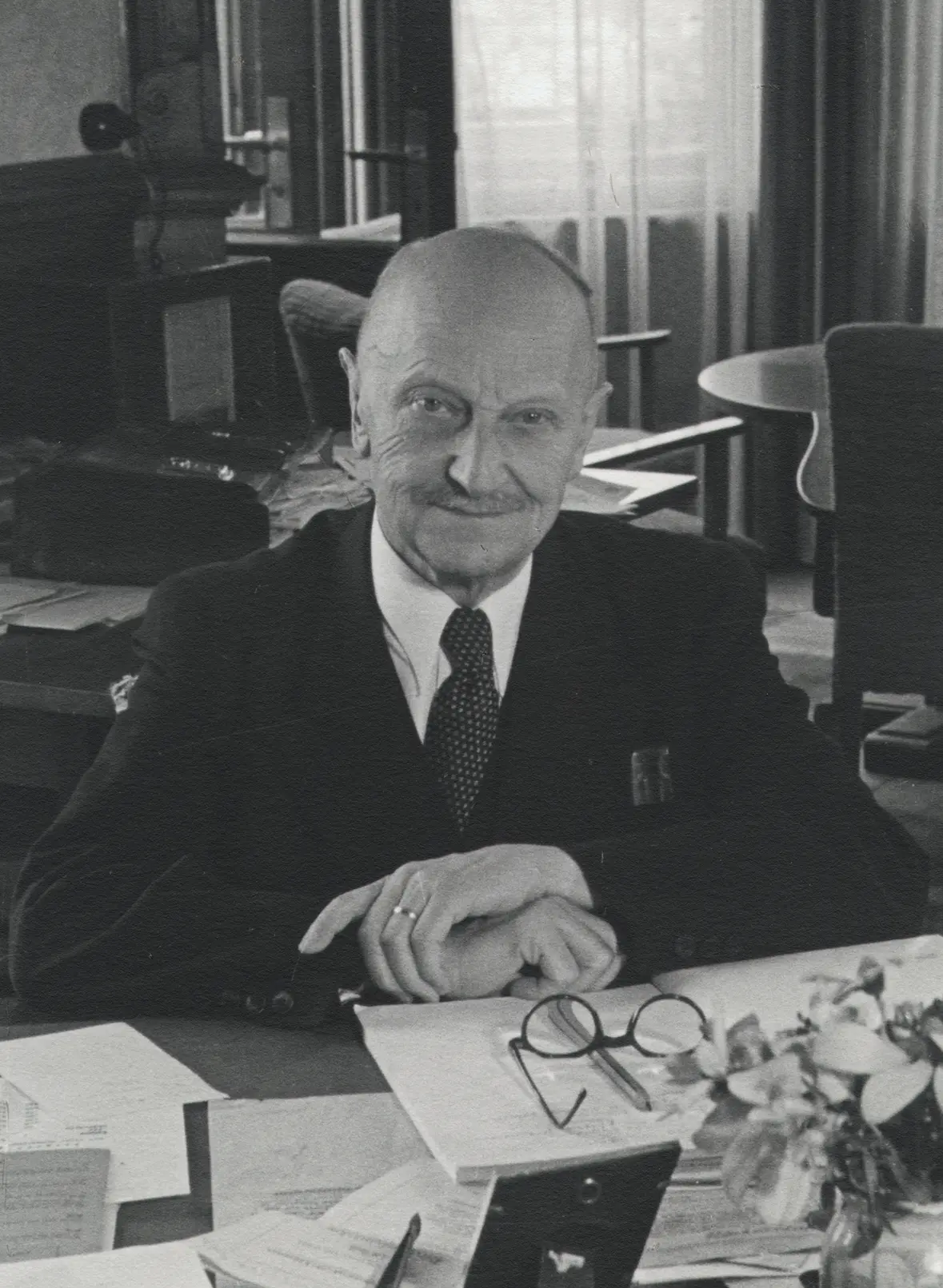

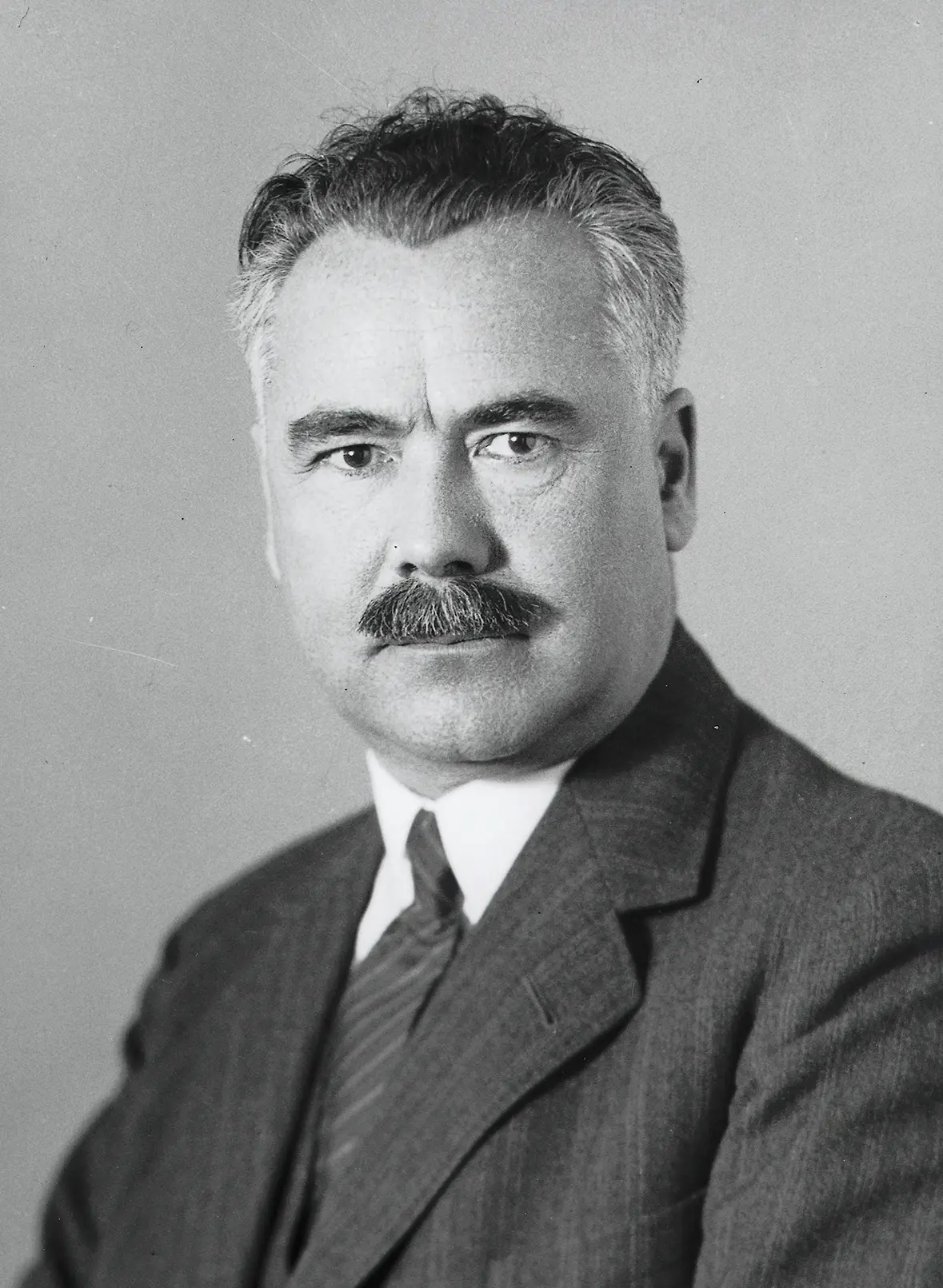

Bosch-kreis mitglieder

Was die unterschiedlichen Männer verband, war die leidenschaftliche Ablehnung des nationalsozialistischen Regimes und die Frage, wie man dagegen vorgehen könnte. In die Vorbereitung des Attentats auf Hitler, das am 20. Juli 1944 scheiterte, war auch der sogenannte Bosch-Kreis involviert.

Die Männer riskierten buchstäblich ihr Leben für ihr Handeln gegen das Unrechtssystem: Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler kamen Goerdeler, Fischer, Hahn und Schloßstein in Haft. Goerdeler wurde am 2. Februar 1945 in Berlin hingerichtet.

Die Robert Bosch Stiftung knüpft an dieses Erbe an

Die Robert Bosch Stiftung setzt sich seit ihrer Gründung 1964 für bürgergesellschaftliches Engagement ein. Auf diese Weise will sie Freiheit und Menschen-würde dauerhaft bewahren. 2020 hat die Stiftung Demokratie explizit zum Förderthema gemacht. 2025 zeigt sie im Rahmen des Stiftungsschwerpunkts „Unsere Demokratie, unsere Verantwortung“ gezielt positive Beispiele aus ihrer Förderung, um ihre Erfahrungen zu teilen, andere zu inspirieren und zur Nachahmung anzuregen. Die Stiftung ist überzeugt: Jede und jeder von uns trägt Verantwortung für unsere Demokratie.

Unterschiedliche Schwerpunkte in Demokratie und Bildung

Dabei geht es zum Beispiel darum, den konstruktiven Dialog und die Stärkung der Gemeinschaft zu fördern. Gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern lädt die Stiftung dazu ein, Kontroversen auszutragen, immer wieder die Perspektiven zu wechseln, Unterschiede auszuhalten und Kompromisse einzugehen. Aber nicht nur die Bürgerinnen und Bürger haben kontinuierlich zu trainieren. Auch der Staat und seine demokratischen Systeme benötigen Impulse.

Die Stiftung fördert daher innovative Formate der Bürgerbeteiligung. In unserer komplexen Welt bieten diese die Chance, mehr Menschen in den demokratischen Willensbildungsprozess einzubeziehen. Vor allem der „schweigenden Mehrheit“ will die Robert Bosch Stiftung dadurch neue Möglichkeiten der politischen Teilhabe eröffnen, um der wachsenden Polarisierung durch die laut-starken Ränder der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Demokratiebildung an Schulen

Der Umgang mit demokratischen Grundsätzen beginnt bereits in Kita und Schule, daher spielt auch Demokratiebildung für Schüler:innen und Lehrkräfte eine große Rolle in der Förderung: Die Vermittlung von Nachrichten- und Informationskompetenz, das Einüben einer lebendigen Diskussionskultur und das Vorleben, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten, sind wichtiger denn je.

Gemeinsam mit der Heidehof Stiftung verleiht die Stiftung am 30. September 2025 erstmals im Rahmen des Deutschen Schulpreises einen Themenpreis Demokratiebildung. Damit werden Schulen ausgezeichnet, die demokratische Werte und Kompetenzen überzeugend fördern und es so ihren Schüler:innen erlauben, Demokratie durch Erfahrung zu erlernen.